Member-only story

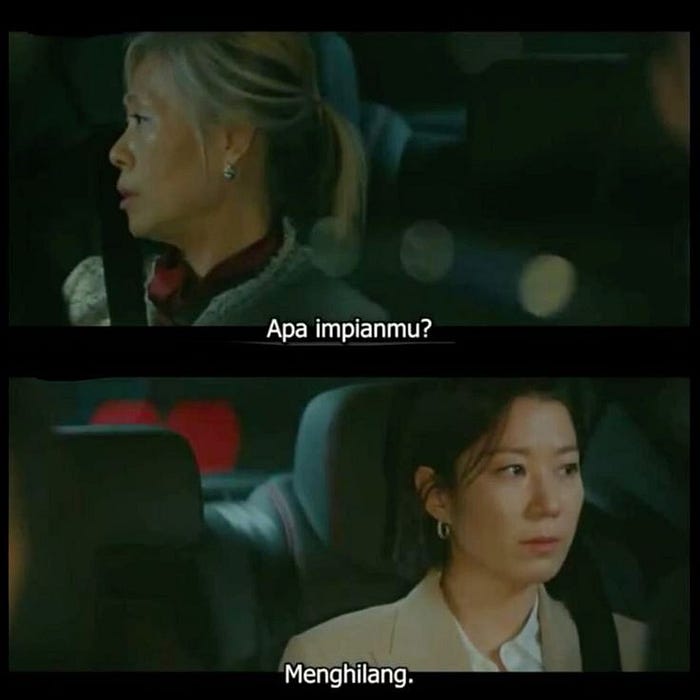

Mengukur Rasa Sakit Orang Lain dengan Penggaris Kita

Saat kita berada pada kondisi terendah, kemudian kita menceritakan keluh kesah kita kepada teman kita, mereka terkadang merespons dengan cerita mereka yang lebih pedih menurut mereka. Disusul dengan pernyataan yang katanya kita tidak perlu memusingkan masalah kita, karena ada masalah mereka yang jauh lebih besar untuk didengar.

Baca gratis di sini: https://akhyatunnisa.medium.com/mengukur-rasa-sakit-orang-lain-dengan-penggaris-kita-1f268b3eb801?sk=fdfce40c799b02c181de108880dab182

Jika berada pada kondisi tersebut, ingin rasanya aku langsung melipir keluar dari ruangan dan membiarkan mulut mereka berbusa oleh cerita mereka sendiri. Sejak kapan rasa sakit kita diukur oleh logika orang lain? Jika menurut orang lain masalah kita tidak sebesar itu, apakah memang tidak sebesar itu pula seharusnya kita khawatir? Jika menurut mereka masalah kita tidak terlalu berat, apakah memang kita yang merasakan resahnya juga tidak membuat pundak begitu berat? Sejak kapan masalah yang dialami masing-masing individu harus dikomparasi dengan masalah lain seolah kita didorong untuk lebih bersyukur? Atau didorong untuk tidak merasa seburuk itu karena ada masalah yang lebih buruk.

Jika konseptual menceritakan masalah hanya sebatas itu, rasanya berkeluh kesah jadi suatu hal yang menyeramkan. Bagaimana tidak, masalah apa pun yang kita alami, akan terlihat kecil dan sepele karena ada masalah yang lebih berat. Miris sih sebenarnya jika seperti itu. Padahal rasa sakit itu personal. Setiap orang punya parameternya masing-masing terhadap setiap rasa sakit.

Jadi, jika suatu saat kita menemui teman kita bercerita banyak hal tentang problematikanya, cukup dengarkan saja. Tanpa menceritakan masalah kita yang menurut kita sama dan menyepelekan masalah mereka. Karena menggunakan logika bagian mana pun, rasa sakit orang lain tidak bisa diukur oleh penggaris kita. Jalan masalahnya mungkin terlihat sama, tetapi terjangannya, tanjakannya, sampai rasanya tidak akan sama.

Mari belajar seni mendengarkan.

— Opini — Akhyatun Nisa